Temos a violência como um tema constante no cotidiano; ela se faz presente na mídia, na educação, na linguagem, nas instituições de segurança, nas instituições religiosas, na política, na família e, em especial, na cultura. Passamos a conviver com ela como um fato “natural” na vida humana.

De forma ampla, considerando-se o que acontece no dia a dia, pode-se dizer que a violência consiste em ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que possam afetar a integridade física, moral, mental, espiritual ou até a morte de outros seres humanos. Na verdade, trata-se de uma realidade plural, diferenciada, cujas especificidades necessitam ser conhecidas.

A violência também pode ser entendida como um fenômeno de caráter universal. Alguns estudiosos, por exemplo, enfocam a sociedade como um eterno campo de batalha, ou seja, os agentes travam uma luta permanente, onde certos padrões culturais são rotulados como inferiores e outros considerados como superiores. Os indivíduos e as instituições, que representam uma forma de cultura, tendem a apresentar seus bens culturais como sendo superiores aos demais.

Na visão do filósofo esloveno Slavoj Zizek (2009), a violência possui três momentos, ressaltando-se que eles podem coexistir, quais sejam:

- a violência subjetiva, que representa a vontade e decisão, de praticar um ato violento, representando a quebra, por livre e espontânea vontade, de uma situação onde a normalidade seria a paz e o respeito às normas.

- a violência objetiva, que para ele seria permanente, refere-se às estruturas sociais e econômicas e as relações que se reproduzem em uma sociedade desigual, excludente, hierarquizada, opressiva e repressiva, exemplificando a crise econômica no capitalismo como sendo uma violência contra o próprio sistema.

- a violência simbólica, para ele, é manifestada na linguagem, na arte, na moda, na música, na gramática e cria um universo de significado, ou seja, uma linguagem da cultura. Por exemplo: a violência simbólica presente na gramática, em diversos idiomas os sobrenomes se referem exclusivamente ao pai ou ainda, o plural, no idioma português, por exemplo, sempre vai para o masculino. Assim, se estiverem em uma sala inúmeras mulheres e apenas um homem, diremos: “eles estão na sala”. A violência simbólica, assim como a violência objetiva, atua de forma permanente.

Dentro da violência objetiva, podemos destacar a Violência Doméstica e Familiar que, de acordo com dados estatísticos, vem tomando grandes proporções em nível mundial, tornando-se uma pandemia. A violência doméstica e familiar é um dos problemas mais graves e complexos de que padecem as sociedades de todo o mundo, porque viola os direitos humanos das mulheres, das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, das pessoas LGBTQIA+, das crianças e adolescentes, constituindo-se em um fenômeno antigo e recorrente nas relações familiares. Inúmeros fatores contribuem para a sua incidência e perpetuação, a exemplos dos fatores socioeconômicos, pessoais e, sobretudo culturais.

Considera-se a violência doméstica “qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir, reiteradamente e com intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou econômicos, de modo direito ou indireto (por meio de ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio) a qualquer pessoa que habite no mesmo agregado doméstico privado (pessoas – crianças, jovens, mulheres adultas, homens adultos e idosos – a viver em alojamento comum) ou que, não habitando no mesmo agregado doméstico privado que o agente da violência, seja cônjuge ou companheiro marital ou ex-cônjuge ou ex-companheiro marital”. (Machado e Gonçalves, 2003).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mulheres são as que correm maiores riscos de sofrer violência em ambientes doméstico e familiar, que inclui atos de agressão física, agressão verbal, assédio psicológico, atos sexuais forçados, pelo uso da força ou pela chantagem, retenção de bens e diversos tipos de comportamentos, a exemplo da proibição de contatos com a família, com pessoas amigas ou restrição ao acesso à informação, a educação, ao trabalho, bem como proibição do que vestir ou usar, dentre outras.

A violência contra a mulher também se manifesta em outros locais, variados e com diferentes graus de severidade. Tais formas de violência não se produzem isoladamente, mas fazem parte de um contexto cultural e histórico que é perenizado por determinadas ações e fatos, que, por vezes, despercebidamente, são inseridos na rotina social e cultural de um povo.

Apesar da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, ocorrida em Belém do Pará, adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA em 06 de junho de 1994, ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 e promulgada pelo Decreto 1.973, de 1º de outubro de 1996, no Brasil, apenas com o advir da lei número 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que o país passou a estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Após ser acusado de negligência e omissão, o Brasil foi condenado, junto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, por não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou a finalização do processo penal em desfavor do agressor de Maria da Penha, bem como a realização de investigações sobre possíveis irregularidades e atrasos no processo, recomendou ainda a reparação simbólica e material a Maria da Penha Fernandes, pela falha do Estado e ainda que fossem adotadas, pelo país, políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher.

Assim, a Lei Maria da Penha surgiu porque o governo brasileiro se viu obrigado a criar aprovar um novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e punição da violência doméstica e familiar no Brasil. Criada com a finalidade de definir as punições para autores de agressões contra as mulheres, quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar, a lei Maria da Penha, trás em seu artigo 7º, entre outras, cinco tipos de violência doméstica e familiar, quais sejam:

- a violência física;

- a violência psicológica;

- a violência sexual;

- a violência patrimonial;

- a violência moral.

Todos esses tipos de violência, diferentemente do que se pensa, podem ser encontrados em todas as classes sociais e em diferentes culturas, constituindo-se, dessa forma, num dos fenômenos mais “democráticos” do mundo.

A Violência física é um tipo de violência mais fácil de ser identificado por terceiros, pois é visível e deixa vestígios, na maior parte dos casos. Infelizmente, de regra, as pessoas tendem a acreditar que é o único tipo de violência contra a mulher.

A Violência psicológica é um tipo de violência difícil de constituir prova, pois não deixa marcas físicas, ela é invisível aos olhos de terceiros. A pessoa que a pratica age com a intenção de degradar ou controlar a outra, causando-lhe dano á auto-estima, a autodeterminação, ao seu desempenho e desenvolvimento pessoal e, em alguns casos, ao crescimento profissional.

A Violência sexual pode manifestar-se através de uma variedade de atos libidinosos ou tentativas de relação sexual sob coação, ameaça ou força, que podem ocorrer dentro do casamento, dentro de outros relacionamentos ou ainda entre pessoas desconhecidas, mas na maioria das vezes, os autores da violência sexual, são conhecidos das vitimas.

A Violência Patrimonial são todos os atos destrutivos ou omissões do (a) agressor(a) que afetam a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da família. De regra, as mulheres idosas, pessoas tuteladas ou incapazes são as maiores vítimas desse tipo de violência, quando seus recursos econômicos são desviados para outros fins, deixando-as sem provimentos e cuidados.

A Violência Moral esse tipo de violência se constitui em ofensas pessoais que abalam a moral de outra pessoa que se configure calúnia, injúria ou difamação.

Além das contidas na Lei Maria da Penha, podemos citar pelo menos dois outros tipos de violência contra a mulher: a Violência institucional e a Violência da linguagem/gramatical.

A Violência institucional é aquela que é exercida pelos órgãos públicos, através da ação ou omissão dos seus agentes, pode ser desde uma peregrinação em busca de atendimento, serviços e ou medicamentos, até a ocorrência de maus-tratos de profissionais para com os usuários.

Infelizmente existe uma naturalização e certo conformismo acerca da violência institucional, que é cometida principalmente contra os grupos mais vulneráveis, a exemplo das pessoas negras, LGBTQIA+, das crianças e adolescentes, das mulheres, das pessoas com deficiências, e das pessoas idosas.

Quanto à Violência da linguagem/gramatical, nela são reproduzidas, através da fala e da escrita, as estruturas mentais que assentam a mulher enquanto ser de segunda classe, objeto sexual e objeto de desejo, desprovida de qualquer traço de humanidade, racionalidade, liberdade, subjetividade e autonomia.

Esse tipo de violência pode ser percebido, por exemplo, nas letras de músicas onde ocorre uma total degradação da figura mulher, da sua dignidade e da sua sexualidade, justamente pelo simples fato de ser mulher. Estas músicas reproduzem todo um arcabouço cultural, histórico e político que discrimina a mulher. Lamentavelmente, esse tipo de música encontra legitimidade também entre o público feminino que, por conta de educação adestradora que ainda recebe, desde o seio familiar, torna-se carrasco de si mesmo.

A violência doméstica e familiar é uma mácula na reputação da humanidade, precisamos desconstruir essa forma sexista e nefasta de educar as nossas crianças. As mulheres são ensinadas a não reagir, a não questionar, a não discutir, a aguentar e a suportar tudo, a “bem da família”. Para pormos um fim na naturalização da violência contra a mulher, no Brasil e no mundo, a via principal é a educação.

Sem um trabalho sério de informação para educar, conscientizar, prevenir e desconstruir a forma sexista e misógina que ainda criamos as nossas crianças, não há perspectivas nenhuma de êxito.

Precisamos falar em casa, nas escolas, nas igrejas, no trabalho, enfim, por onde andarmos, sobre direitos humanos, sobre equidade de gênero, sobre respeito às diferenças, sobre educação sexual, sobre como podemos nos tornar pessoas melhores para assim, construirmos um mundo melhor. Portanto, antes de buscarmos o empoderamento, temos que estimular o encorajamento das mulheres, porque o encorajamento ocorre de forma individual, já o empoderamento só ocorre se for de forma coletiva, através da mudança do comportamento social.

A luta pela equidade de gênero é uma luta da humanidade, que tem a mulher como protagonista, se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele deverá fazer parte da solução. Não podemos segregar, a segregação só desagrega. Por isso que o feminismo não é o contrário do machismo, porque ele não busca uma inversão de soberania, ele luta sim pela igualdade social, politica e econômica entre homens e mulheres.

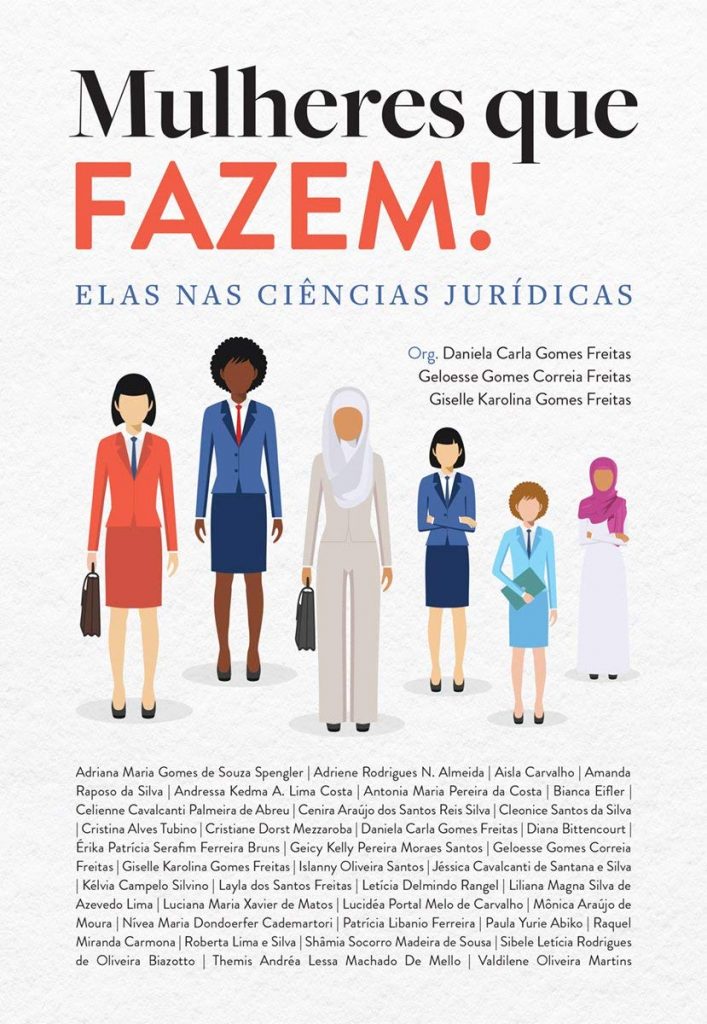

Conheça o livro “Mulheres que Fazem! Elas nas Ciências Jurídicas”, em que a Dra. Valdilene Martins é coautora

Em pleno século XXI, ainda temos preconceitos quando falamos de mulheres nas ciências jurídicas, por ser uma área considerada predominantemente masculina. Extirpar os preconceitos e estigmas, empoderar as advogadas é um processo necessário de mudanças para vencer a luta em face da subordinação de gênero, construindo um caminho de dignidade e respeito que todas nós merecemos.

Esta obra é uma antologia de artigos científicos escritos por mulheres aguerridas e corajosas e que exercem a advocacia fundamentada na ética e com louvor, a partir de suas perspectivas práticas, demonstrando a emancipação jurídica, social e histórica feminina.

Acesse o link abaixo e confira o livro na Amazon: https://amzn.to/3emNlDw

Vale lembrar que a disponibilidade dos produtos e o preço dependem da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e você ainda ajuda a manter o Kpacit.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime!

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, S. de. O segundo sexo. 2. ed, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

CARATOZZOLO, Domingo; Abreu, Regina Mattos, Trad. O casal violento – uma leitura psicanalítica. Florianópolis: Editora da UFSC 2007.

CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica contra a mulher no Brasil – Análise da Lei Maria da Penha. 4. ed, Alagoas: Jus Podium, 2012.

SANTOS, R. G. dos. A igualdade entre os sexos e a árdua busca pela autonomia das mulheres. In: PESSOA, A. M; SOBRAL, A. F. (Coords.). O Ministério Público e os objetivos do milênio. Aracaju: Associação Sergipana do Ministério Público/EVOCATI, 2013. v. 3.

ZIZEK, S. Violencia. Aires: editora Paidós, Buenos, 2009.

Esse post representa a opinião do colunista e não necessariamente a opinião do Kpacit.